1. O país exterior

É noite na Ceilândia: patrulhas da Polícia do Bem Estar Social anunciam o toque de recolher (“Retirem imediatamente as crianças da rua”) e começam a ronda noturna, anunciando os seus “benefícios”: “Já são 103 dias sem registros de atentados em nossa cidade”. Invisíveis, os helicópteros sobrevoam as habitações, sob um céu cinza impregnado pela cor já ferruginosa das ferragens descobertas e das placas de metal utilizadas nas grades e portões, fabricados pelos serralheiros-proletários. Não vemos Brasília em Branco sai, preto fica, mas somente a cidade satélite para onde foi empurrada a população de quem a capital do Brasil – desde a sua fundação – expropria cotidianamente as forças e o trabalho, território mantido à distância e sob controle (não sob a forma do triunfo técnico das máquinas lógicas, mas por meio dos processos de segregação social e dos aparatos repressores do Estado).

Dez anos após o Golpe Militar, a ensaísta Elisabeth Hardwick retorna ao Brasil e se depara com as fotografias do General Geisel: incolor como o gelo, o Presidente da República é o “representante branco da Vontade” que se impõe autoritariamente, “sem necessidade de seduzir, atrair ou persuadir”¹.

Como um escudo, seus óculos escuros filtram e lançam uma sombra sobre “a luz tropical e as cores da sua numerosíssima, caótica, atrevida arca de pessoas, insetos, cortiços, seus sofrimentos vivos”². Os militares gostam de Brasília, a cidade do esquecimento, tomada por centenas de construções e ainda assim deserta, sem ruas ou praças. Guiada pela ruptura violenta com a história do restante do país, fincada arbitrariamente no meio do Planalto Central, ainda tão nova, erguida em vidro e concreto, ela já era uma ruína nos Trópicos:

Ruptura...Você pensa nisso quando o avião o conduz à fantasia amarga chamada Brasília. Essa é a cidade mais triste do mundo, e seu principal interesse reside no fato de ser completamente desnecessária. Ela atesta o desejo brasileiro de viver sem memória, a fadiga que todo cidadão do Rio e de São Paulo só pode sentir por sempre ter de carregar consigo aqueles outros brasileiros implacáveis: os parentes incognoscíveis e acusadores do Nordeste, os sertões, as favelas³.

Ceilândia surge como um dos bairros malditos onde viviam aqueles que na Alphaville de Godard escreviam coisas incompreensíveis (aos olhos do Estado policial) – os poetas – e que agora ressurgem nos versos dos rappers Dino Black, Marquim do Tropa de Elite e Dj Jamaika, ou ainda no funk consciente de Mc Dodô, vindo de outra quebrada, o distrito industrial de Contagem (Minas Gerais), cuja música fecha o filme, no ataque gráfico e sonoro à capital federal.

Ceilândia é um país exterior, empurrada para fora, pela força do centro das grandes cidades, que giram sobre si mesmas e empurram os outros para os guetos. Os jovens negros que foram retidos pela polícia naquele baile de 1986 agora retornam: podia ser o western-spaghetti de Sartana, a história de uma vingança, ou a ficção científica de Blade Runner (para mostrar que é a memória, cindida pelos afetos, que distingue os humanos dos autômatos). Podia ser, e é mesmo. Só que com outra luz, outros corpos e falas. Onde o real instalou o trauma e o mutismo, o imaginário retorna, reanimado pela ficção.

2. O ponto de vista da laje

É noite na Ceilândia, mas a hora oceânica não alcança esse território; os automóveis rodam, incansavelmente. Sitiada, esquadrinhada como um zona sob vigilância eletrônica (é preciso um passaporte para entrar em Brasília), a cidade-satélite se dá a ver em espaços esvaziados ou percorrida solitariamente pelos três protagonistas do filme, errantes e solitários.

No fora-de-campo, nas esquinas, enquanto contam suas histórias falando de modo rápido e agitado, os jovens são espreitados pelo extermínio que sobre eles avança na calada da noite, em tantas quebradas (as mulheres – namoradas e mães – estão nas casas). Não sobra uma declaração sequer – nem solene nem banal – no minuto que antecede a execução.

O espaço das ruas, aberto mas vigiado, se contrapõe aos espaços subterrâneos (como na rádio-bunker onde Marquim, no subsolo, remói suas lembranças – nostálgico e terno – e fabrica sua bomba sonora) ou do alto (como na laje da casa de Sartana, de onde ele observa, desenha e fotografa a cidade). Já Dimas Cravalanças, o homem que caiu na terra, vindo do futuro, agente terceirizado do Estado brasileiro, isolado no tempo e no espaço, perambula por terrenos baldios ou por lugares abandonados. Vindo do futuro para reparar os crimes do passado (cometidos pelo Estado contra as populações periféricas), ele ficará preso no presente.

Ficção científica de cores melancólicas, pós-apocalíptica, que retorna ao trauma que cindiu as vidas de Marquim e Shokito, amputando-os da vinculação afetiva que mantinham com os espaços vividos e com a camaradagem que só a juventude permite. Três homens desterrados, perdidos no espaço-tempo. “Onde está você, meu amigo Sartana?” – indaga o dj na noite. Como nos faroestes que passavam na televisão. A Sessão da Tarde retorna, já madrugada avançada, e a juventude, única, intacta (mesmo depois de tantos golpes) reaparece no retrato de grupo, um resto de passado puro, nas cores e nas poses da fotografia vernacular. Próximos à parede formada pelas caixas de som, dois rapazes fazem seus passos; dois outros, bem mais novos, encaram a câmara, assim como o homem ao lado dele e as mulheres ao fundo. Memória involuntária das classes populares. Seu amor pelas fotografias das festas e dos passeios é o que lhes permite escrever a crônica dos dias em que a alegria os visitou, talvez rara, mas sempre auspiciosa.

3. De hoje em diante

Não há mulheres neste filme, a não ser no longínquo da memória ou no desejo que a canção alimenta: em cima de sua nave-container, em meio ao largo tomado pela terra e pela poeira, em um espaço recorrente nos filmes do autor (reconhecemos o cenário de Dias de greve), o viajante do tempo cantarola “Só vou gostar de quem gosta de mim”, canção que conheceu grande sucesso na interpretação de Roberto Carlos. Algo do imaginário popular-romântico de outras épocas, mas já urdido pelos meios massivos, retorna com o homem do futuro, ele também um migrante, saudoso de casa e da mulher. Um círculo e seu desvio, a curva da tristeza que, na montagem, alcança os filmes do autor e os retira do seu desenho inicial⁴.

Conspiração da memória, reapropriação do que foi roubado aos três protagonistas, mas também trabalho de luto. Reposição de alguma coisa, não para colmatar o vazio aberto pela perda, mas para habitar sua orla. Trabalho da imagem, sua pequena felicidade, na vizinhança do infortúnio (como um horizonte entrevisto pelas grades ou em fuga, na vastidão das casas e terrenos que se expandem pelo antigo cerrado).

4. Improvisar a memória sobre uma base

Enquadrar o passado, emoldurá-lo para que não fuja tão rápido e, logo em seguida, projetá-lo outra vez na tela da memória para reavivá-lo pela ficção (mas sem eliminar os resíduos do real, sua nódoa, a dor da fratura que ele impôs): assim avança a fabulação do ator-personagem, mixando fragmentos biográficos (uma vida narrada, cindida em duas, mas partilhada com outros) e os episódios inventados (em colaboração com os membros da equipe). Remontar a experiência individual e coletiva a partir do sulco deixado pelo trauma: o ataque da polícia ao Quarentão em 5 de março de 1986, numa operação de guerra, com helicópteros, cães e cavalaria.

Percorrer outra vez o sulco cavado pelo trauma para desviá-lo da sua rota. Rodar o disco novamente, escolher outro vinil, outra trilha. O dj solitário, conspirador sonoro, programa suas memórias e dedica as músicas aos amigos sumidos: Shokito e Stone. As fotografias do baile retêm algo por um instante – a coreografia imobilizada, os rostos em suas expressões fixadas, os passos ensaiados durante a semana – e o filme prossegue, a narrativa se desdobra. É por uma janelinha que o passado adentra a cena, visto apenas parcialmente, entrevisto.

Depois de rememorar o êxodo imposto aos habitantes das “invasões” que perturbavam e manchavam a paisagem planejada do Plano Piloto em A cidade é uma só? (2011), Branco sai, preto fica (2014) é um ataque à desmemória sistematicamente programada por Brasília, uma confrontação do continuado apagamento das vidas e das experiências levado a cabo pela Capital Federal e seus poderes, onívora. Só que agora o acontecimento traumático não concerne mais à primeira geração que habitou Ceilândia, e sim aos rapazes que curtiam o baile black do Quarentão. A capital da dor será bombardeada outra vez, e agora pelos habitantes do satélite que ela colonizou. (No cenário do rescaldo do incêndio de um supermercado, entre ferragens retorcidas, Dimas Cravalanças o detetive do futuro ataca furiosamente seus inimigos: “Toma, paga-pau do progresso!”; “Toma, racista que não vai mudar de cara nunca!”; “Toma, Europa do inferno!” “Toma, falta de fazer as coisas!”).

5. Noite da imagem

Madrugada de sábado: as imagens-lembrança, atendendo ao chamado da música ou percorridas pela mão que folheia o álbum de casamento, povoam a noite de espectros. As ninfas, ausentes, visitam a periferia sob a forma de um nome – “E aí, Ritinha?”, fabula Marquim, perdido em seus pensamentos – ou na foto dos noivos no álbum folheado por Sartana). Fantasmáticas, as imagens familiares– agora tornadas estranhas – retornam de um passado ainda próximo, não faz muito tempo, mas o isolamento e as sequelas impostas pela criminosa ação da polícia ao invadir o baile do Quarentão concedem a esses corpos, de homens ainda jovens, outra idade, temperada pelo sofrimento. (Baleado pela polícia, Marquim sobrevive, mas em uma cadeira de rodas; Shokito, pisoteado pela cavalaria, tem uma perna amputada). Dor-fantasma: o desaparecimento que assombra o vivo. Como numa terminação nervosa, a dor irradia do centro à periferia.

Pronto para dormir, retirada a perna mecânica, Sartana desligará a chave geral. Ouvimos o zumbido da corrente elétrica, bruscamente interrompida (curto-circuito voluntário, como um golpe, nos círculos concêntricos da memória). A tela da tevê se apaga, as lembranças são inundadas pelo escuro: noite da imagem, onde nem mesmo a nostalgia adentra.

Podia ser um fade out, um escurecimento gradativo, mas não: o gesto de Shokito tem valor de corte, rompimento com a identificação, ruptura com a ruminação amorosa do passado. Logo as memórias serão incendiadas. Para apagar as pistas do seu ato e da sua invenção, Marquim, o terrorista sonoro, esconde os planos de construção da bomba sônica e os discos de vinil sob o assento de um sofá e nele ateia fogo, em um terreno baldio. Açoitado pelo vento, o fogo prenuncia o bombardeio que logo virá.

6. Avançar para viver

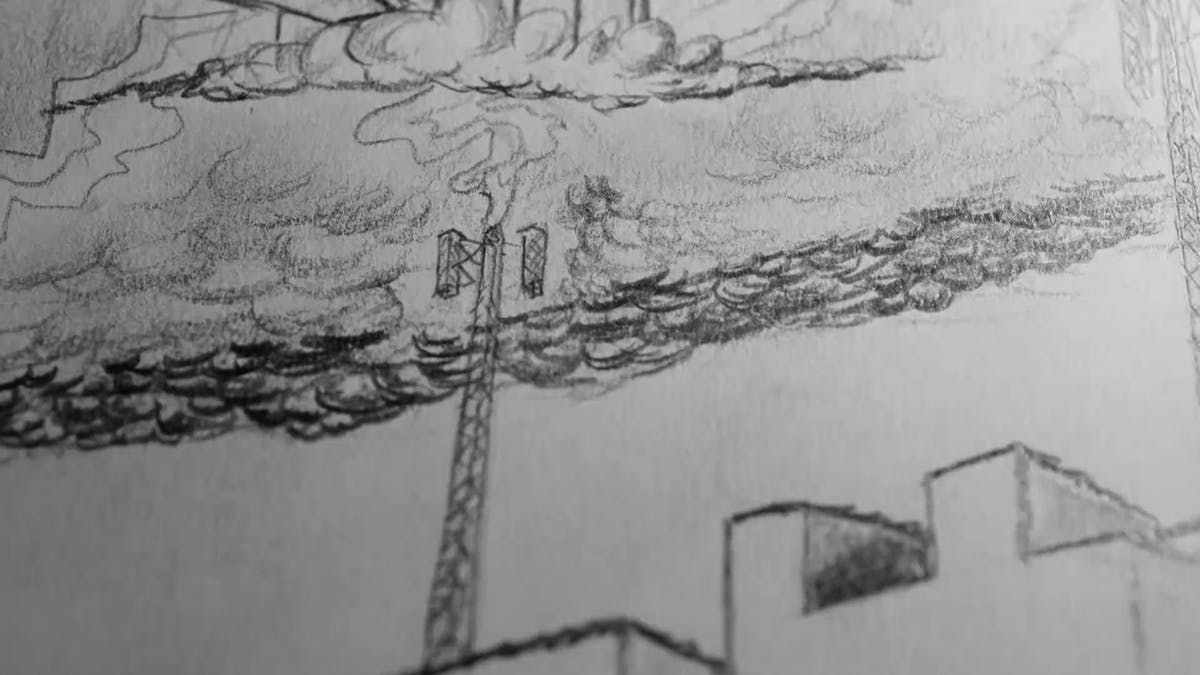

Se as cidades são fascistas – como afirmou Adirley Queirós em um debate sobre o filme – é preciso buscar outras táticas para a resistência e para o ataque⁵. Uma algaravia de sons, signos, palavras, ritmos, vozes, referências extraídas do cotidiano de Ceilândia, mixadas e gravadas na bomba sonora construída por Marquim, com sua frequência atordoadora, destruirão a pureza dos espaços planificados, a geometria dos seus traçados, a verticalidade dos seus monumentos e dos seus centros de poder. Os desenhos feitos por Sartana, montados, narram o ataque alienígena à capital da dor, acompanhados pela batida e pelos versos do funk “Bomba explode na cabeça”, do MC Dodô. Sim, os outros vêm sempre de outro lugar, para alterar o nosso mundo. As ondas sonoras invertem o caminho da dor: irradiam da periferia ao centro, pela rede elétrica.

Os versos de Paul Éluard – pela carícia/saímos de nossa infância – que apareciam naquela outra cidade sitiada – a Alphaville de Godard – ficaram encerrados em outro universo, a anos-luz desse cinema em que a iniciação à vida adulta passa pela violência e pelo trauma. Não é disso, afinal, de que falam os versos de MC Dodô? Da perda de um grande irmão, um aliado, companheiro de infância que foi assassinado de tocaia. (“Tarde de sabadão, luto no coração”). Os desenhos mostram o ataque simbólico a uma cidade, mas a tragédia concerne a cada um, na agonia que amigos e familiares portam dia a dia. Como – nas palavras do poeta surrealista – ainda assim, avançar ao encontro de todos aqueles que amamos? Quem sabe, fazendo um filme para sobreviver junto com os outros, junto aos outros.

Currículo

César Guimarães

Professor Titular do Departamento de Comunicação Social da FAFICH-UFMG e pesquisador do CNPq.

Como citar este artigo

GUIMARÃES, César. Noite na Ceilândia. In:forumdoc.bh.2014: 18º Festival do filme documentário e etnográfico – fórum de antropologia e cinema. Belo Horizonte: Filmes de Quintal, 2014. p. 193-206 (Impresso); p. 195-208 (On-line).

Notas

[1] HARDWICK, Elizabeth. Triste Brasil. Serrote n. 16. Rio de Janeiro: IMS, 2014, p. 9.

[2] HARDWICK. Triste Brasil, p. 12.

[3] HARDWICK. Triste Brasil, p. 18.

[4] Em entrevista ao primeiro número da revista Negativo, Adirley Queirós fala dessa curva descendente. Cf. Negativo – Cineclube Beijoca: UnB – Departamento de Filosofia vol. 1, n. 1, 2013, p. 26.

[5] Por ocasião da abertura do III Colóquio Internacional “Cinema, Estética e Política”, realizado na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, de 02 a 04 de abril de 2014.